最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)

- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日

- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日

- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日

皆さんは小1プロブレムという言葉をご存知でしょうか。

中1ギャップという言葉は聞いたことがあっても、小1プロブレムは初めて聞いたという方も少なくないかと思います。

中1ギャップは小学生から中学生に上がるときの学校環境や学習環境、人間関係などのギャップのことを言いますが、小1プロブレムも同じように幼稚園や保育園からの小学校に上がるときの学習環境や決まりごとなどのルールのギャップに子どもが戸惑うことを指します。

今回は、この「小1プロブレム」について、復学支援専門家の視点で詳しく解説していきます。

私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。

↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓

「小1プロブレム」とは?【文部科学省公認の言葉】

小1プロブレムとは、幼稚園や保育園から小学校に上がったときに子どもたちが感じる様々なギャップのことです。

「小1ギャップ」「小1ショック」などとも言われたりしますが、文部科学省が「小1プロブレム」という言葉を使っていることから「小1プロブレム」という言葉が主流となりつつあります。

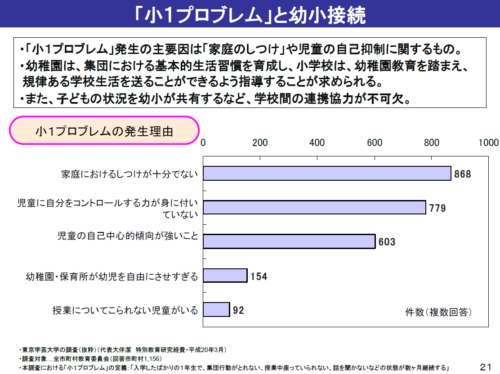

教育委員会が考える小1プロブレムの原因

文部科学省が「小1プロブレム」という言葉を使うほど、実際の教育現場での小1プロブレムの問題意識は強いと思いますが、そもそも教育委員会は「小1プロブレム」の要因についてどのように考えているのでしょうか。

教育委員会が小1プロブレムの原因をどう考えているか、文部科学省がまとめた文書があるのでご紹介しますね。

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」このアンケートは、全市町村の教育委員会を対象に東京学芸大学が平成20年度に行った調査結果を、文部科学省で抜粋したものです。

ここでの小1プロブレムの定義は「入学したばかりの1年生で、集団行動がとれない、授業中座っていられない、話を聞かないなどの状態が数か月継続する」とされています。

教育委員会のアンケートで多かった小1プロブレムの原因は以下の5つです。

- 家庭におけるしつけが十分ではない

- 児童が自分をコントロールする力が身についていない

- 児童の自己中心的傾向が強いこと

- 幼稚園、保育所が幼児を自由にさせすぎる

- 授業についてこれない児童がいる

これを良くみると、①が「家庭が原因」、②③⑤が「子どもが原因」、④が「幼稚園・保育園・こども園が原因」とざっくりと分類できます。

特に1番多かった回答が「家庭に問題がある」というのもびっくりしますね。学校の問題ではなく家庭の問題と考えるのは、責任転嫁とも捉えられかねませんが、学校側が家庭での教育を期待していることの現れなのでしょう。

だからこそ、家庭でしっかりと学校の教育システムの変化にも対応できる家庭教育を行っていく必要は、今の時代の流れから考えると必須と言えるのではないでしょうか。

さらに教育委員会のアンケート結果では、子どもが悪い・子ども自身が原因という考え方も根深そうです。

小1プロブレムが子どもに責任があるような回答ですが、6歳の子どもに自己責任というのは無理がありますし、自己中心的な子どもや勉強についてこれない子どもも当然毎年いるはずなので、このような子どもがいることが前提の教育プログラムが必要ですよね。

④の「幼稚園、保育所が幼児を自由にさせすぎる」というのも、ここまでくると教育委員会の責任転嫁の体質を疑いたくなりますが、結果的に家庭で対応の重要さを再認識させられるデータとなっています。

復学支援専門家が考える小1プロブレムが起こる3つの要因

小1プロブレムは不登校にも繋がりかねない問題です。

幼稚園とのギャップで小学1年生の子どもたちが戸惑い、不安が強くなると「学校が怖い」「学校に行きたくない」といった「行き渋り」につながり、その状態が解消できないまま学校生活を続けると「五月雨登校」「保健室登校」となり、それが長期化すると「不登校」になる可能性もあります。

「行き渋り」や「不登校」など問題が深刻化する前に、1つ1つの要因ついてしっかり把握しましょう。

小1プロブレムの原因①「学習システムの違い」

幼児教育は、子どもたちの知的好奇心、興味や関心を喚起し遊びを通しての指導を中心とします。子どもの知的好奇心、興味や関心を喚起し、遊びを通して「もの」「人」「状況」への関わりが豊かになるよう目指します。遊びが幼児にとって重要な学習となっていることも特徴です。

その一方、小学校教育では教科等の目標・内容に沿って選択された教材によって教育が展開します。各教科の内容によって目標を設定し、その到達を目指すことを重視します。

つまり、小学校1年生を境目に、教育課程が経験カリキュラム(遊び中心)から教育カリキュラム(学習中心)に切り替わっているということですね。

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」特に保育園に通う子どもたちは、子どもを預かってほしいという親のニーズも含めより保育の特徴が強くなる傾向にあり、学習システムの違いを感じやすくなります。

小1プロブレムの原因②「幼小接続不足」

2つ目の問題点は、幼小接続についてです。

教育課程が急に変化するわけですからそれについて徐々に変化させてあげないと子どもたちが混乱するのは明白です。

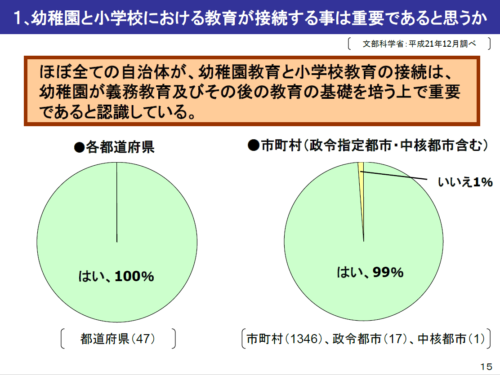

ではなぜ、それがうまくいかないのかについて考えていきます。まずは、都道府県、市町村への接続への意識調査を見てみましょう。(平成21年文部科学省)

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」ほぼすべての自治体が幼稚園教育から小学校教育への接続は重要と回答していることがわかると思います。

もう一つのデータも見てみましょう。

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」こちらのデータは、約80%の都道府県、市町村が接続に対しての取り組みを行っていないことがわかります。

幼小接続が重要だと認識しているのに、実際は取り組んでいない学校が8割近くになるということです。

では、なぜ取り組みが行われていないのか、その理由についても見ていきましょう。

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」幼稚園教育と小学校教育との違いが理解されていないから取り組みが行われていないというのはどうかと思いますが、幼稚園や保育園と小学校の接続関係がわからないというのは確かに難しい問題であると考えます。

各園は、それぞれが園の方針というものを持っていますので、すべての園からの接続はなかなか難しいのかもしれません。園の幼児と小学校の児童による交流や教師同士の交流などは行われてはいますが、教育課程の編成の連携にまでは至っていないのが現状のようです。

小学校側も生活科によって円滑な接続を図ったり、各教科に対しては、入学当初のカリキュラムをスタートカリキュラムとするなど接続に対して工夫も行ってはいますが、それにより接続不足が解消されたとは言えないでしょう。

小1プロブレムの原因③「細かいルールの違い」

幼稚園教育では、遊び中心で知的好奇心や興味を持つことを重視するので、動くということが多いのですが、小学校教育では急に45分座りっぱなしになります。

極端な言い方ですが、今まで好きに遊んでいいと言われていたのが急に「ずっと座っていなさい」と言われたら我慢できない子がいても当然かと思います。

「忘れ物をしない」「授業中はしゃべらない」等のルールに関しても幼稚園の頃から自己負担の比率が急に上がりますので、こちらに関しても戸惑う子はいるでしょう。

小1プロブレムの対策方法・解決法

小学校側も幼稚園・保育園側も、小1プロブレムについて問題意識はあるものの、具体的な解決のための行動には踏み込めていないことが調査から感じられます。

それでは今後、小1プロブレムを解決するために学校教育はどのようになっていくのでしょうか。

親はどのようなことに気を付けるべきなのでしょうか。

そこのところを、詳しく見ていきます。

文部科学省が考える小1プロブレムの対策・解決方法

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」

出典 文部科学省 「幼児期の教育と小学校教育の接続について」文部科学省は、小学校・幼稚園・保育園・認定こども園などの教育には違いがあり、この違いは発達段階に応じた適切な教育を行う上で必要なものとしています。

このような違いがある分、小学校教育への接続は難しく取り組みが進みにくい現状があるため、幼児教育と小学校教育の関係を明確にし、それを踏まえた教育方法を実践する必要があるという結論になっています。

復学支援専門家が考える小1プロブレムの対策・解決方法

教育委員会が考える「小1プロブレム」の発生理由は、幼小接続の問題よりも子どものしつけの問題や子ども自身の問題となっています。

一方で文部科学省は、小1に上がるときのギャップを感じさせないような教育課程の円滑な接続の必要性を認識しているものの、実際のところは各園の方針の違いにより円滑な接続が難しい現状となっています。

そのため復学支援専門家としては、今すぐにお子さんの小1プロブレムを改善したり、小1プロブレムを予防するために、やはり家庭教育が重要と考えます。

本来は国や学校も一丸となってより円滑な幼小接続を行えればいいのですが、実際問題すぐの改善が難しいため、学校に頼るのではなく、家庭教育によって子どもが教育課程の接続のギャップを乗り越えられるよう促す必要があります。

家庭教育を学び、家庭で子どもたちに自分をコントロールする力や周りに合わせることができるようなソーシャルスキルを身に付けせてあげることが小1プロブレムを乗り越えるポイントになるのではないでしょうか。

それが不登校や行きしぶりを未然に防ぐことにも繋がるはずです。

不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!

不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!

不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!

不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!