最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)

- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日

- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日

- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日

不登校になると「早く学校に戻れるようにしないと」と親は焦ります。

しかしスクールカウンセラーは「子どもの気持ちに寄り添いながらゆっくりと回復を待ちましょう」と言う方が多く「いつまで待てばいいのか」とヤキモキする親御さんが後を絶ちません。

スクールカウンセラーが言うように、本当に待つだけで不登校は解決するのでしょうか。答えはNOです。不登校は待つだけでは解決しないことが本当に多いです。

とはいえ、待つことが大事なときもあります。要は、その子の状況に応じた対応が必要なのです。

今回は、不登校には段階があり、それぞれで取るべき親の対応が異なることや、不登校を解決するにあたって重要な考え方をお伝えします。

私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。

↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓

不登校は段階ごとの対応が重要

不登校にはお子さんの状況によって段階があります。

- 不安定期…不登校になりはじめで、気持ちが安定しない時期

- 膠着期(こうちゃくき)…不登校から1~3週間たって、気持ちが落ち着いてきた時期

- 停滞期…不登校が当たり前化してしまうと共に、自分を責めたりして再度気持ちが不安定になる時期

それぞれの段階の子どもの心理状況や言動の特徴を理解し、状況に応じた対応を取っていくことが不登校解決の近道です。

ありがちな間違い「ただ待ちましょう」

不登校になった時、スクールカウンセラーから「今は休息が必要です。休むのを認めてあげましょう」と言われると、言われるとおりに親御さんは学校を休ませるでしょう。

しかし学校を休ませて1ヶ月が経ち2ヶ月が経ち…この間に子どもはどんどん幼くなり、親に甘えて、状況は良くなるどころか悪くなったように感じる方も多いのです。

ここに大きな落とし穴があります。不登校の子をただ闇雲に休ませてはいけません。不登校不安定期の子がゆっくり休むことは良いのですが、不登校膠着期や停滞期の子をただただ思考停止で休ませることはリスクが大きいです。

つまり、不登校の段階によって休ませるべきかどうかを判断するべきで、ただただ休むことはおすすめできません。

以下では、不登校のそれぞれの段階の特徴や対応方法のポイントをまとめていきますね。

不登校の段階➀「不安定期」の特徴と対応方法

不登校になってすぐの段階を「不登校不安定期」と言います。

この時期の子どもはどのような状態で、親はどのようなことに気を付けて対応すべきなのでしょうか。

詳しくまとめていきます。

不安定期とは「不登校になってすぐの時期」

学校を休み始めてすぐの時は、お子さんもとても心理的に不安定になります。だいたい不登校になってから1~3週間ほどの時期ですが、この時期のことを「不登校不安定期」と呼んでいます。

不登校は様々な要素が重なって起こり、本人のキャパシティを越えた状態と言えます。パンパンに膨らんだ風船のようなものです。そこに圧をかけたら破裂してしまいます。

ですから、ここはスクールカウンセラーのおっしゃる通り、「今はゆっくり休んで認めてあげましょう」「甘えさせてあげましょう」と受け入れることが大切です。

特にいじめやネット上のトラブルなどは、表面化しにくいですが実は本人にはとても大きな負荷がかかっています。まずは、パンパンに膨らんだ風船の空気を少し抜いてあげましょう。

不安定期の子どもの心理

不登校になってすぐの子どもは以下のような心理状態になっており、とても不安定です。

- 学校を休んでしまったという罪悪感

- 「なんで学校に行かないの?」と追及される恐怖

- いじめや仲間外れなどの嫌なことのフラッシュバック

- 先生や友だちに何と思われているだろうという不安と恐怖

- 自分でも「なぜ学校に行けないんだろう」という疑問や自信喪失 など

不安定期の子どもはただでさえ気持ちが不安定です。

不登校の罪悪感もある状態の時に登校刺激をしてさらに負荷をかけると、リストカットなど知らないところで自分を傷つけたり「死ね、ババア」「うるさいんだよ!」など今まで言わなかった暴言や物を投げたり壊したりといった暴力行為につながったりします。

「今まであんなにいい子だったのに、同じ子どもとは思えないです」とおっしゃる方も多いです。それは親の焦りが子どもを追い込んでしまうからなのです。

そのようにして自分を守らないといけないほど追い込まれていることをまず理解してあげましょう。

不安定期に取るべき親の対応①「傾聴」

不登校不安定期には、子どもをしっかり受け入れる必要があります。

そのためには「共感」「傾聴」(アクティブリスニング)が大切です。子どもの辛い気持ちをしっかり受け止めてあげましょう。

ポイントはただ聞くことに徹することです。

「それならこうしたらいいんじゃない?」「そんなことやってみないとわからないでしょ」と親はどうしても子どもの話を聞きながら提案や非難をしがちです。しかし、子どもは答えを求めているのではなく聞いてほしいのです。

そのため、頷きやオウム返しなどを使って、お子さんの言葉にしっかり耳を傾けてください。しっかり親に話を聞いてもらえると、子は親を一層信頼します。

不安定期に取るべき親の対応②「不登校を積極的に認めない」

もう一つ大切なことは、学校を休むことを積極的には認めないことです。

今、学校の先生やスクールカウンセラーは「今は辛いんだから学校に来なくていいからね」「学校がすべてではないんだよ」と言います。国の不登校対策もそのようになってきています。

学校復帰を前提にした従来の不登校対策を転換し、不登校の子どもに学校以外での多様な学びの場を提供することを目的とした法律である教育機会確保法が2017年2月に施行され「休んでもよい」「学校以外の場の重要性」ということが今はキーワードとなっています。

確かに辛い時期に学校のことを考える必要はありません。しかし、その状態が落ち着いたときに学校に戻りやすいようにしておいてあげる必要はあります。

「休んでいい」「学校がダメなら別のところ」ではなく、一時的に不安定になったけどもう一度戻りたいと思ったときに戻りやすい環境にしてあげることが大切です。ですから、休んでいいと積極的に認めるのではなく「それだけ辛い状況なら学校に行けないのも仕方がないよ。」「落ち着くまでゆっくり考えよう」と気持ちの方を受け入れてあげましょう。

不安定期に取るべき親の対応③「家庭内対応を見直す」

親は子どもを受け入れながら家庭内に何か不安要素はないか、家庭内で歯車が狂って子どもに負荷がかかっていないか見直しましょう。

最近は、子どもに過干渉をすることで子ども自身が自立できなくなり、母子依存による自己解決能力の不足が子どものキャパシティを狭めている可能性も多いので、そういったことがないかもチェックしていきましょう。

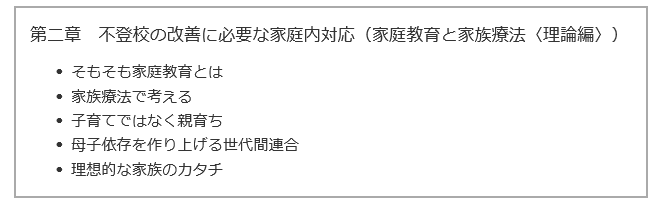

そのためには家庭教育を学び、家族療法の考え方で対応するといいでしょう。家庭教育や家族療法の考え方について詳しく知りたい方は、こちらの書籍を参考にしてください。二章に詳しく書かれています。

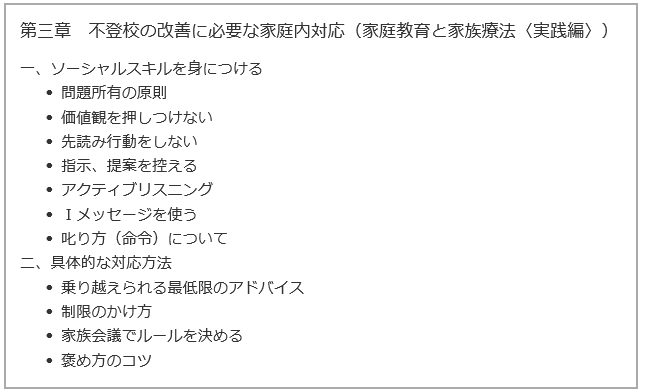

「今子どもの不登校で悩んでいるあなたへ」の目次

画像をクリックすると本の紹介ページへ移動します。

不登校の段階②「膠着期」の特徴と対応方法

不登校不安定期の後にやってくる「不登校膠着期」。

膠着期とはどのような時期のことなのでしょうか。

ここからは、不登校膠着期がどのような時期か、この時期に親が取るべき対応方法はどのようなものかをお伝えしていきますね。

不登校膠着期とは「安定してきた時期」

不登校不安定期にしっかり受け入れてあげると、早い子で1週間、遅い子でも1ヶ月ほどで状態は安定していきます。無理に学校に行かせられるといった不安がなくなり、精神的に安定してくるからです。この時期を「不登校膠着期」と呼びます。

膠着期には、学校のことを言わなければ普通の生活もできるようになってきます。自分の立場も理解するようになり、「何かお手伝いしようか」と言ってきたり、「洗濯を畳んでおいたから」と罪悪感もあるので気を使ったりするようになります。

不登校を解決するにはこの時期が一番動きやすく、ここでしっかりと登校まで導いてあげられるかがカギとなります。

膠着期の子どもの心理

不安定期にゆっくり休息を取り、気持ちに余裕を取り戻した子どもは、膠着期で再び活動するエネルギーが湧いてきます。

- 再び学校や勉強、自宅外のことに興味が出てくる

- 学校を休んでいる罪悪感から、家族のお手伝いなどをするようになる

- 「そろそろ学校に行かないとまずいかな」等、自分を客観的に見れるようになる

- 自分のことで精いっぱいだったところから余裕が生まれ、自分以外の人のことが気になってくる など

膠着期に入ると、親御さんも少し気持ちが落ち着くのではないでしょうか。

膠着期は不登校解決の最大のチャンスなので、以下で親の対応方法をまとめますね。

膠着期に取るべき親の対応①「子どもを観察」

子どもが不登校膠着期に入り状態が落ち着いてくると「そろそろ運動会かな~、去年はリレーの選手だったけど今年は選ばれないだろうな」とか、「みんなと会いたいな~」と学校のことを意識するようになってきます。

それがアプローチのタイミングですので、しっかりお子さんを観察してタイミングを逃さないようにしましょう。

- 「そろそろ学芸会の季節だな~」(自分から学校の話題を話し始める)

- 「〇〇ちゃん、どうしてるかな…?」(友だちが気になる)

- 「洗濯物たたんでおいたよ」(不登校の罪悪感でお手伝いしたり、周囲が見れるようになる) など

本人が「行こうかな」と思うタイミングでしっかりとアプローチしてあげると比較的負担が少ない状態で学校復帰できます。

不登校不安定期にはキャパシティオーバーになっているのでアプローチしても拒否反応しかでません。しかし、不登校膠着期には少し余裕ができていますし、不登校の生活自体も飽きてきますので、他人との関りを持ちたいという欲求やこのままでは孤立してしまうのではという不安など動き出そうというサインが見られます。

膠着期に取るべき親の対応②「家族で学校のことを話し合う」

子どもの気持ちが安定してきたら、しっかりと家族で学校のことを話し合ってください。

家族で話し合い、子どもが「学校に行ってみようかな」と言ってきたら学校に連絡して具体的な登校準備を進めていきましょう。

家族での話し合い方についてはエンカレッジでは家族会議を推奨しています。家族会議の詳しいやり方については、こちらも書籍を参考にしてください。

「今子どもの不登校で悩んでいるあなたへ」の目次

画像をクリックすると本の紹介ページへ移動します。

不登校の段階③「停滞期」の特徴と対応方法

不登校膠着期の後は、徐々に「不登校停滞期」に移行していきます。

実は不登校停滞期は再びお子さんの気持ちが不安定になってしまうため、カウンセラー側も対応に一層注意が必要な時期と言えます。

この停滞期の対応方法のポイントなどをまとめていきます。

不登校停滞期とは「再び不安定になる時期」

不登校膠着期に入ってからも不登校の状態が続いていくと、いずれ再び気持ちが不安定になってきて「不登校停滞期」に入ります。

スクールカウンセラーの指示通り本人の意思を尊重して待っていると、今度は勉強の遅れや外部からの孤立といった2次的リスクが発生するため注意が必要です。

停滞期の子どもの心理

不登校膠着期が長くなりすぎると、漠然とした将来の不安や理想としていた未来の自分と今の自分とのギャップに苦しむようになります。

例えば不登校膠着期では小学生が「中学になったらサッカー部に入りたい」と言ったり、中学生が「高校では英語を勉強して韓国に留学して韓流スターと話したい」などと言って現実を通り越してかなり先の未来の話をしたりします。

一方不登校停滞期になると、それを通り越して「どうせ生きててもしょうがない」「このまま引きこもってニートになって死ぬからいい」などと自分を責めるようになります。

- 「どうせ俺なんか」

- 「自分は必要な人間じゃない」

- 「生きていてもしょうがない」

- 「こんな風になったのは親のせいだ」など

さらに状態が悪くなると、リストカットをしたり、ネットで簡単に死ねる方法などを調べたり、どうやって死のうか考えるといった自殺企図をするようにもなります。

ここまでくると親として家庭教育や家族療法の考え方を身に付けている余裕はありません。家族だけで問題を抱えず専門家に相談してください。

停滞期に取るべき親の対応①「一刻も早く対応」

一度停滞期に入ってしまうと、「自分はダメだ」といった気持ちが大きくなり、外にも出れず、さらに自信を失うといった負のスパイラルに入ってしまいます。

そしていずれは不登校から、引きこもりになってしまうことも。

引きこもりの専門家は、不登校や引きこもりになってから3年以上経つとそのこと自体に触れられなくなってしまうと言います。

学校復帰を目指すのであれば不登校停滞期になる前に何とか復学できるようにしましょう。

停滞期に取るべき親の対応②「第三者機関に相談する」

不登校が長引いてしまうと、もう家族だけでは手に負えなくなっているかもしれません。

不登校や引きこもりの問題は他人に相談しにくいという側面が確かにありますが、最悪の場合はお子さんの一生を左右します。

停滞期に入ってしまうと日に日に状況は悪化する可能性が高いので、今現在の状況が悪いと思っていても、今後の将来のなかで今日が一番良い状況かもしれません。家族だけで抱えて状況が悪化するのであれば無理をせず相談しましょう。

家庭教育推進協会には、無料で相談できる窓口があります。1人で考えるより必ず多くの選択肢が見つかるはずです。

「不登校から学校復帰する段階を解説!復学に必要な親の対応とは?」まとめ

近年ではフリースクールなどの選択肢も増えてきて「そもそも学校復帰が正しい選択肢なのか」という議論はあります。確かに子どもの選択肢が増えるのは良いことです。

しかし、復学支援のコーチングで子どもたちと話しても、ほとんどの子が「元の学校に戻りたい」と言います。学校復帰は親の願いでもありますが、子ども自身の願いでもあるのです。

一度不登校になったとしても「自分は不登校を乗り越えられた」という自信や自己効力感はその子を一生支え、人生で何か困難があったときに踏ん張る力になります。

ぜひお子さんの不登校の段階を観察し、膠着期のタイミングを逃さずに適切なアプローチをしていきましょう。

不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!

不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!

不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!

不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!